SAP、基幹システムクラウド

伊藤忠商事のPMが明かすSAP S/4HANA化グローバルプロジェクト秘話

総合商社として幅広いビジネスを展開する伊藤忠商事株式会社は、海外のSAP ERPシステムのSAP S/4HANA化を進めている。

既存のSAP ERPをそのまま移行した国内プロジェクトとは異なり、海外現地法人・海外事業会社にはSAP S/4HANA Cloudを採用し、Fit to Standardをコンセプトに掲げて標準化を徹底。

そこで本記事では、同社が海外拠点のSAP S/4HANA化プロジェクトで実施した3つのチャレンジとポイントについて、プロジェクトマネージャーの原田修作氏に伺った。

▼ 目次

〇海外拠点のSAP S/4HANA化で実施した3つのチャレンジ

プロジェクトの目的、キーコンセプト

〇SAP S/4HANA Cloudの採用とリビルド方式(Greenfield)の選択

各業務部門の個別要件をいかに抑えてノンカスタマイズ導入を推進したか?

〇Fit to Standardを徹底しアドオンを90%削減

モディフィケーション全撤廃やアドオン削減の実現のために採用したこととその費用対効果

〇SAP ERPの定期アップデートと変化の早いビジネス環境への対応を考慮した体制

ワンチーム体制とアジャイル型開発による円滑なプロジェクト進行の成果とは?

〇Fit to StandardのメリットはDXの推進と開発工数やテスト工数の大幅な削減

1年に1回のバージョンアップにより常に最新のシステムを維持できることの対価

1. 海外拠点のSAP S/4HANA化で実施した3つのチャレンジ

伊藤忠商事は、2018年5月に国内のSAP ERPをSAP S/4HANAに移行。

その後「海外基本システム“G-SAP”(ジーサップ)」として24カ国50拠点で稼働しているSAP ERPのSAP S/4HANA化を開始した。

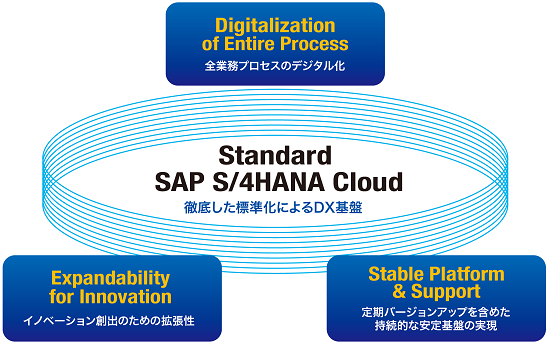

その目的は、伊藤忠商事のイノベーションを支えるDX基盤を創ること。

業務プロセス全体のデジタル化、イノベーション創出のための拡張性、継続的なバージョンアップを可能にする安定的な基盤構築をキーコンセプトとした。

図 1. SAP S/4HANA化プロジェクトのキーコンセプト

最初の導入拠点に北米の現地法人を選定し、プロジェクトは2019年9月にキックオフし、約1年半後の2020年11月には本稼働を開始した。現在は北米拠点傘下のグループ会社12社へ横展開を進め、2021年中の終了を目指している。その後、2年間で欧州やアジアの約40拠点に展開する計画だ。

国内のプロジェクトでは既存の業務プロセスやアドオンをそのまま移行するテクニカルマイグレーション方式(Brownfield)を採用したのに対し、海外は異なるアプローチを取っている。

- SaaS型のSAP S/4HANA Cloudを採用し、新規で導入するリビルド方式(Greenfield)を選択

- 標準化に舵きりを行い、アドオンを大幅に削減してFit to Standardを徹底

- 以下のワンチーム体制でアジャイル型開発による円滑なプロジェクト進行

- 伊藤忠商事のIT企画部

- 海外IT事業会社CISD(ASIA).,LTD.

- 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(以下、CTC)

それぞれ同社にとっては初めてのチャレンジとなった。

2. SAP S/4HANA Cloudの採用とリビルド方式(Greenfield)の選択

伊藤忠商事がSAP S/4HANA Cloudを採用しGreenfieldアプローチをとった一番の狙いは、徹底した標準化にある。

原田氏は「システムをカスタマイズしすぎると身動きが取れなくなります。めまぐるしい変化への対応が求められるこの環境下において、10年先も見据えて、イノベーションを支え続けるDXのプラットフォームを作りたいと考えました」と説明する。

伊藤忠商事株式会社

IT・デジタル戦略部 DXプロジェクト推進室

チームリーダー ITストラテジスト

原田 修作 氏

まず、IT面と業務面の2方向から社内で調整を行った。IT面ではSAP社とCTCを交えて、既存システムの標準化の実現可能性について議論し、Fit to Standardに向かうという方向性が見えてきた。業務面では北米拠点のCFOや財経部門と密にコミュニケーションを取り、標準化の意義を根気よく説明した。

「コンセプトを明確にすることが重要でした。デジタライゼーションの実現と、今後の成長に見合った拡張性を確保する2つの目的を達成するなら、標準化しかないと訴えました。」

また、北米のCFOや財経部門にはSAP社主催のエグゼクティブカスタマーミーティングに来てもらい、SAP社のクラウド部門のトップと対話する場を設けた。伊藤忠グループのCFOカンファレンスでもプレゼンテーションを行い、標準化のコンセプトを浸透させた。

「Fit&Gapや各論のフェーズに移ると、個別に開発対応したいという意見が必ず出てきます。その点、本プロジェクトでは、プロジェクト開始時点で、マネジメント層および現場層からこのコンセプトの意義について十分に理解を得ていたことで、軸をぶらすことなく進めることができました。」

もう1つのチャレンジは、リビルド方式(Greenfield:再構築)の採用だ。Greenfieldを選択すればプロジェクトメンバーに大きな負荷がかかるため、当初はコンバージョン方式を望む意見が優勢だったという。

「しかし、それで標準化を推進しても、従来のプログラムや設定を移行する限り完全にクリーンにはなりません。真の標準化を目指すならコンバージョン方式という選択はないと考え、Greenfieldによってアドオンやモディフィケーションが削減できること、20年来のカスタマイズやデータがクリーンになることをCTCの協力を得て確認し、理解を求めました。」

SAP S/4HANA Cloudのプラットフォームには、Microsoft Azureを採用。海外拠点で利用しているMicrosoft 365やAzure Active Directory(Azure AD)によるSSOの実現など親和性が高いこと、マイクロソフト社自体がSAP S/4HANAをAzure上で運用し、安定稼働している実績があることなどが選定のポイントとなった。

次世代G-SAPではSAP S/4HANA Cloudと合わせて、クラウドBIツールのSAP Analytics Cloudを導入しているが、データはリアルタイム性を維持するためSAP Analytics Cloudの内部には保持しないライブデータ方式を採用した。

3. Fit to Standardを徹底しアドオンを90%削減

プロジェクトを通してFit to Standardを徹底した伊藤忠商事は、現行システムを要件レベルで整理し、最終的にモディフィケーションを全撤廃。アドオンは90%削減した。残したアドオンは商社ビジネスに欠かせないものばかりだが、計上に関わる領域は標準機能を厳守し、トランザクションの流れを可視化する「トラッキングスクリーン」など、利便性を高めるものに限定した。

今回のプロジェクトでは、SAPのコンサルタントによるサポートサービス「プレミアムエンゲージメント(PE)」を活用している。プロジェクト中はPEの担当者と週1回のミーティングを行い、課題があれば随時相談した。PE担当者からは最新機能の紹介や、機能を適用する前の検証で協力を得たという。

「アドオン開発を検討する際に、標準機能でこう対応すれば回避できるといったアドバイスが得られました。常に進化するSAP S/4HANAを向こう10年使い続けることを考えると、十分な投資対効果を得られたと考えています。」

また、モディフィケーションの撤廃に役立ったのが、グローバル組織としてユーザーを支援するSAPのIBSO(Innovative Business Solution Organization)だ。商社固有の要件として、受発注業務の同時入力と売上原価の明細表示は同社にとって譲れない機能であるため、主にUIのSAP Fiori上の画面開発について協力を仰いだ。

「SAP Fioriは新しいGUIだけに、最も知見のあるIBSOの力を借りるのがベストと判断しました。インドのIBSOチームと直接コミュニケーションを取ることで、3カ月で開発を行うことができました。」

4. SAP ERPの定期アップデートと変化の早いビジネス環境への対応を考慮した体制

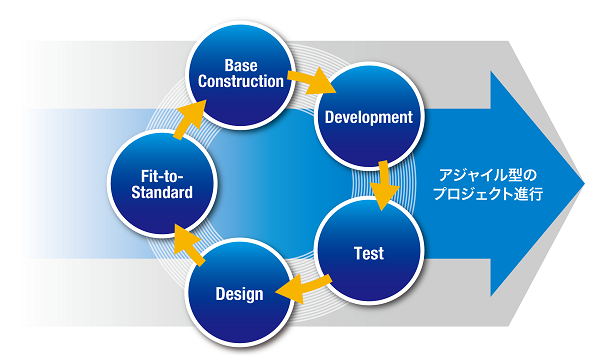

次世代G-SAPプロジェクトでは、CTCに開発を委託するのではなく、伊藤忠商事のIT企画部、CISD、CTCの3者によるワンチーム体制を採用。開発手法としてアジャイル型を初めて取り入れた理由は、変化の早いビジネス環境および四半期ごとに機能アップデートが行われるSAP S/4HANA Cloudに対応するためだ。

「例えばプロジェクト期間を1年半とすると、ウォーターフォール型で対応できるのは1年半前までに実現している機能のみです。このスタイルでは、SAP S/4HANA Cloudの進化に追従し、業務を高度化していくことはできません。それなら最初から仕様を固定せず、走りながらあるべき姿を追求していきたいと考えました。」

図 2. アジャイル型のプロジェクト進行

アジャイル型はメリットもあるが、要件や仕様が途中で変わるため、開発工数がふくらんだり、開発期間が延びたりするリスクは残る。そこはFit to Standardの徹底と、マネジメント層の理解、ワンチーム体制の風通しの良さでカバーした。

「Fit to Standardを徹底している限り判断軸が揺らぐことはなく、新しい機能もフレキシブルに取り込める自信がありました。ワンチーム体制を採用し、責任の一端を当社が負っていれば、ベンダーも過剰にリスクを気にする必要はありません。結果として“まずはやってみよう”と前向きに挑戦していく空気が生まれました。」

アジャイル型開発は、予算管理や進捗管理が難しくなる問題もあるが、そこもワンチーム体制がうまく機能した。ボトルネックとなりやすい開発要員の管理は、各チームの進捗状況を見ながらCTCが確実にグリップし、要員不足の際にはオフショアとして活用したベトナムのFPTソフトウェア社からも柔軟にアサインした。日次で進捗状況と課題を常に確認しながら、各チームのリーダーが問題を抱え込まない体制を整えた。

アジャイル型開発は、新技術の活用にもつながった。データ移行の一部ではBackOffice Associates社の「SAP Advanced Data Migration by Syniti, Cloud Edition」を日本企業として初めて採用。周辺システムも、経理業務自動化ツールやウイングアーク1st株式会社の帳票作成のSVF Cloudなど、最新のクラウドソリューションを採用している。

「常に情報を収集し、新しいソリューションを探している中で各種製品に出会いました。CTCメンバーもプロジェクト期間を通して、最新テクノロジーの情報収集に貢献してくれました。SAP S/4HANA Cloudとフレキシブルに連携できるクラウドサービスは、標準機能を維持していくうえでも欠かせない存在です。」

5. Fit to StandardのメリットはDXの推進と開発工数やテスト工数の大幅な削減

今後は、SAP S/4HANA Cloudを常に最新の状態にしておくため、1年に1回のペースで定期バージョンアップを実施予定だ。Fit to Standardを徹底したメリットは大きく、開発工数やテスト工数の大幅な削減を見込んでいる。また、SAP FioriやSAP Analytics Cloudを用いたデータ活用を視野に入れており、SAP FioriではSAP S/4HANAのCDSビューを用いた多軸分析の環境を、SAP Analytics Cloudでは分析用のダッシュボードを用意した。さらに、将来的には国内で構築した全社統合データ基盤との連携も見据えているという。

伊藤忠商事では標準化のプラットフォームを活かしたイノベーションとして、AIによるキャッシュクリアリングや業務の自動化にも着手している。また、システム導入の観点でも、今後の拠点展開の加速化に向けて、コンフィグレーションやテストの完全自動化を進めている。最後に原田氏は、「CTCには引き続きチームの一員として、イノベーティブな取り組みで協力を求めたい」と期待を語った。