オンプレxクラウド運用管理|知る×学ぶ

第3回 次世代IT運用の挑戦:実績と成功事例の紹介

<成功事例>

ご興味のある事例をクリックすると直接内容をご確認いただけます

◇事例 1:障害発生時に短時間で全システムの影響範囲を把握◇事例 2:AIOps によるアラート集約で確認作業を大幅に削減

◇事例 3:定期的に発生する管理業務の自動化

ここ数年、企業はハイブリッドクラウドの導入を加速させ、システムの柔軟性やコスト最適化を追求しています。一方で、システムの複雑化に伴い、運用効率の向上が急務となっています。特に、サイバーセキュリティリスクの増加やリソースの無駄を回避するためには、クラウドの統合管理や「インテリジェントオートメーション」による迅速な対応が欠かせません。

さらに、システムの状況を可視化し問題を早期に発見する「オブザーバビリティ」や、データを活用して予測・対策を行う「AIOps」も注目されています。

こうした中、深刻化するIT人材不足への対応として、現場の運用担当者に最新スキルを習得してもらう「リスキリング」と「アップスキリング」の重要性も増しています。

CTCでは10年以上にわたりマネージドサービスを提供してきた経験と最新技術を活用し、次世代のIT運用を見据えた取り組みを推進しています。

このシリーズでは、CTCが挑む次世代IT運用の実態と、それを解決するための具体策について詳しくご紹介していきます。

▼ シリーズ:次世代のIT運用を目指すCTCの取り組み

・【第1回】次世代IT運用の挑戦:現状と今後を見据えた考え方

・【第2回】次世代IT運用の挑戦:具体的な課題と取り組み状況

・【第3回】次世代IT運用の挑戦:実績と成功事例の紹介

■第3回 次世代IT運用の挑戦:実績と成功事例の紹介

1.はじめに

第1回の記事では、CTCがマネージドサービスプロバイダーとしての日々の運用、課題、今後を見据えた考え方を提示し、第2回の記事では、今後を見据えた考え方=「次世代の IT運用」を前提にした、課題の取り組み状況を提示しました。このシリーズの最終回である第3回の記事では、CTC のこれまでの実績と成功事例をご紹介します。

2.CTCが目指す次世代のIT運用とは

第2回の記事では、「次世代のIT運用」の目指すべき姿として「運用の高度化」と「運営の高度化」という2つの要素が重要であると記載しました。ここでは、それをより具体的に説明し、合わせて、マネージドサービスプロバイダーとしてのサービス基盤での導入実績を提示します。

なお、運営の高度化に関しましては、現在、バランススコアカードの「財務」と「学習と成長」の視点を軸に、持続可能で効率的な取り組みの実現に向けて検討を開始しています。

従いまして、ここでは検討状況を踏まえての提示となりますことを、予めご了承ください。

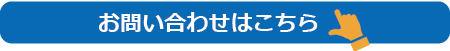

図 1 次世代の IT運用

これまで CTC は、サービスごとに運用の高度化や運営の高度化を検討・導入し、個別の成果を積み上げてきました。しかし、サービス間の連携不足や運用負荷の分散化、リソース効率の低下など、いくつかの課題が明らかになりました。

これらの課題を踏まえ、CTC では「運用の高度化」は部分最適の視点で、「運営の高度化」は全体最適の視点で再定義し、それを次世代のIT運用として位置付け、サービス基盤全体を統合的に見直す取り組みを開始しました。この取り組みは、業務効率化にとどまらず、新しい価値を創出し、未来の競争力を確保するための基盤となるものです。

第一歩として、次世代のIT運用では、サービスごとに運用の高度化として AI や自動化技術を活用した運用効率化や予測的運用を導入し、トラブルを未然防止、属人化の排除、業務効率化を実現しています。(「図1 次世代のIT運用」を参照)

3.「運用の高度化」成功事例

ここでは CTC で提供するサービスにおいての、運用の高度化での成功事例をご紹介します。第1回、第2回の記事でお伝えした課題と対策が、実際にどのような成果を上げたのか、3つの成功事例を通してご紹介します。これらの事例を通じて、次世代のIT運用が課題をどのように解決に導くか、その実例をご覧ください。

※事例 1,2,3 でのIT運用管理ツール:日本ヒューレット・パッカード合同会社が提供する OpsRamp

■事例1:障害発生時に短時間で全システムの影響範囲を把握

<課題>

障害やインシデント発生時に、サービス影響範囲やビジネスインパクトの把握に時間を要していた。

<対策>

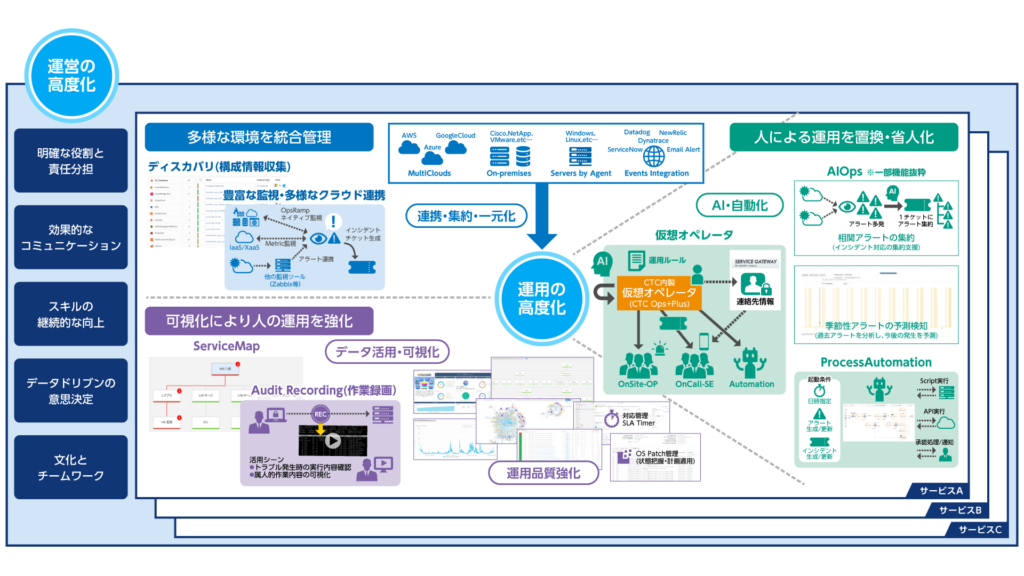

「図2 システム影響範囲の把握」で示すように、IT運用管理ツールを導入することで、末端の STV01 が障害にて停止すると最上位の BI まで影響が及ぼすことが把握でき、瞬時に影響範囲を可視化することが可能となった。

図2 システム影響範囲の把握

<成果>

特定のスキルに依存することなく、誰でも同じレベルで短時間にシステムの影響範囲を確認できるようになりました。これにより、作業工数の削減と効率化が実現でき、結果として、障害やインシデント対応が迅速に行えるようになりました。さらに、IT運用管理ツールの導入を通じて、従来は特定のスキルや経験に依存していた属人化を排除することにも成功しました。

■事例2:AIOpsによるアラート集約で確認作業を大幅に削減

<課題>

障害やインシデント発生時に膨大なアラートが発生し、そのアラートの分類や選別に多大な時間を費やしていた。

<対策>

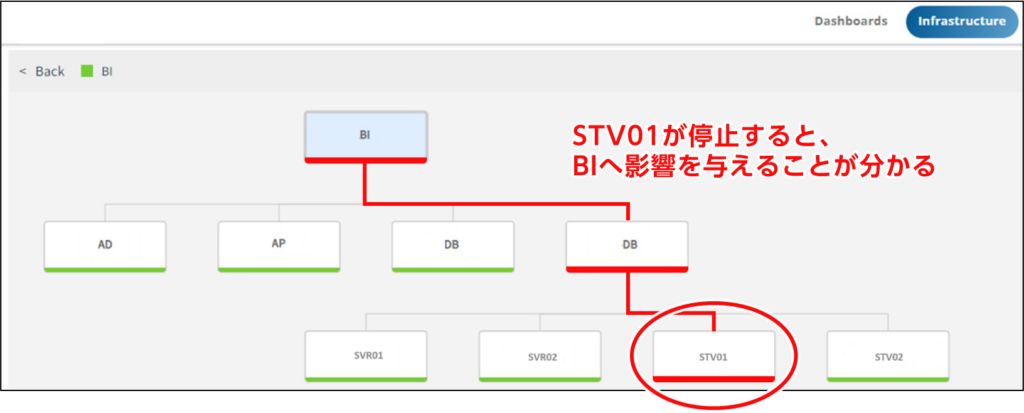

「図3 AIOpsによるアラート集約」で示すように、IT運用管理ツールを導入することで、①膨大なアラートを集約し、必要なアラートのみのインシデント化が可能となった。さらに②で必要なインシデントをドリルダウンし、詳細な内容を確認でき、③過去に対応したナレッジも参照可能となった。

図3 AIOps によるアラート集約

<成果>

膨大なアラートを効率的に集約することで、重要度の高いアラートを迅速に見極められるようになりました。これにより、人的リソースの分散を防ぎ、対応が必要な領域へ効果的に集中させることが実現できました。

さらに、アラートの詳細情報や過去の対応履歴をナレッジとして蓄積できる仕組みを構築したことで、同様のアラートが発生した場合にも迅速かつ的確な対応が行えます。このナレッジベースは、対応のばらつきを抑え、属人化を排除することにも成功しました。

■事例3:定期的に発生する管理業務の自動化

<課題>

定期的に発生するWindows Update作業に加え、不定期に発生する数十台から数百台の管理サーバのOSアカウントのパスワード変更対応にも忙殺されていた。

<対策>

「図4 管理業務の自動化」で示すように、IT運用管理ツールを導入することで、定期的に発生する管理業務(Windows Update作業やパスワード変更)の運用シナリオを作成して、自動化による対応が可能となった。

図 4 管理業務の自動化

<成果>

定期的に発生していた煩雑な管理業務から解放され、業務負荷が導入前よりも軽減されました。これにより、運用担当者は本来注力すべき業務に専念でき、結果的に運用全体の効率化が進みました。

また、パスワード変更やWindows Updateの自動化により、更新作業が確実に実施される環境が整い、これにより、変更漏れや更新漏れといったリスクが排除され、システムの安全性とセキュリティ向上が実現しました。さらに、常に最新の状態が維持されることで、システム障害やトラブルの発生を未然に防ぐ効果も期待できます。

4.「運営の高度化」検討状況

第2回の記事でも触れたとおり、企業の運営において「人手不足」と「人件費の高騰」は、深刻な問題となっています。これらの問題は、単に人の補充や人件費を引き上げたりするだけでは解決せず、「運用の高度化」で提示した成功事例を持ってしても、戦略的に実行しなければ根本的な問題解決には至りません。

【解決へのアプローチ】

CTCでは、課題解決に向けて「バランススコアカードの活用」と「設定型の課題解決」の2つの手法を採用しています。

【取り組み状況】

これらの取り組みは成果が見えるまで時間がかかるものですが、徐々に手応えを感じています。ここでは皆様の今後の活動のご参考になりそうな取り組みをご提示します。

■バランススコアカードの活用

バランススコアカードを用いた活用の取り組みとして、「コストの分配を意識した効率化に向けた情報可視化の取り組み」と「スキルの可視化とリスキリングを通じた人材の再配置の検討」の2点をご提示します。

・コストの分配を意識した効率化に向けた情報可視化の取り組み

例えば、トラブル対応では、以前は突発的なシステム障害が発生するたびに緊急対応が必要となり、人的・時間的コストが増大していました。しかし、運用の高度化を進めることで障害発生要因をデータとして蓄積・分析する仕組みを整え、トラブルの予測や過去事例を活かした迅速な対応が可能となり、コスト削減に大きく寄与しています。

また、あるプロジェクトでは特定の担当者に業務が集中し属人化が進むことで、業務停滞や負担増加が発生していました。そこで、IT運用管理ツールを活用し業務を可視化することで、個人に依存していた作業がチーム全体で共有され、属人化の解消が進みました。これにより、過剰な人件費負担を軽減し、浮いたコストを戦略的な投資に回すことが可能となりました。

このように、単なるコスト削減ではなく、コストの最適な分配とリソースの有効活用を通じて、持続可能な成長を目指す取り組みを進めています。

・スキルの可視化とリスキリングを通じた人材の再配置の取り組み

企業の成長には「人」と「知識」の活用が欠かせません。しかし、業務が属人化し、一部の社員に負担が集中すると、組織全体の成長が停滞するリスクがあります。そこで、CTCではスキルの可視化とリスキリングを通じて、社員一人ひとりの強みを活かし、組織全体の成長を促進しています。

例えば、特定の業務を長年担当していた社員が異動や退職する際、引き継ぎに時間がかかり業務が滞る問題がありました。これを解消するため、業務内容や必要なスキルを可視化し、チーム全体でナレッジを共有する仕組みを導入しました。その結果、新メンバーの短期戦力化が可能となり、引き継ぎの円滑化や業務効率向上を実現しました。また、この取り組みは業務の見直しを促し、さらなる効率化にもつながっています。

さらに、社員のキャリア成長を支援するため、社内ポータルサイトに「学びの場」を提供し、個々のスキルを把握した上で希望するキャリアに応じたリスキリング機会を提供する体制を強化しています。

これらの取り組みは、単なる業務改善にとどまりません。スキルの可視化とリスキリングを通じて、社員が最適な役割で活躍できる環境を整えることで、組織全体の成長と持続的な競争力向上を目指しています。

■設定型の課題解決

設定型の課題解決を用いた活用の取り組みとして、短期的な対応にとどまらず、長期的視点で持続可能な体制を構築することが重要との考えのもと、データ活用を基盤とした現状分析と課題解決、そして戦略的デジタル化の取り組みについてご提示します。

・「あるべき姿」の明確化とデータ活用の取り組み

IT運用の現場では、突発的なトラブル対応に追われがちですが、目の前の課題にばかり対処していては根本的な解決には至りません。重要なのは、将来の「あるべき姿」を明確にし、長期的視点で持続可能な運用体制を築くことです。

2020 年のデータ活用に関する調査結果によると、日本企業の半数以上が「勘・経験・度胸(KKD)」に頼った意思決定を行っているとされる中、データを活用した評価方法の確立が求められています。CTC でもまずデータの可視化を進め、現状の正確な把握からスタートしました。例えば、過去の障害対応履歴を分析してトラブル発生の傾向を予測し、事前対策を実施しました。これにより、トラブル対応に関する情報を共有し、再発防止に大きな成果を上げています。

次のステップとして、機械学習や AI を活用した業務の最適化も視野に入れています。ただし、デジタル化を闇雲に進めるのではなく、「財務」「顧客」「内部プロセス」「学習と成長」の 4 つの視点を意識した戦略的な取り組みが重要です。

今後もデータに基づいた戦略やロードマップの見直しを進めながら、サービス品質の維持と「あるべき姿」に近づけることを目指します。

5.次世代IT運用の挑戦:全3回のシリーズを振り返って

これまでの連載では、CTCが直面するIT運用の課題と次世代IT運用への取り組みを紹介してきました。第1回では現状の課題と基本方針、第2回では具体的な課題と対応策、第3回では実績と成功事例を共有しました。

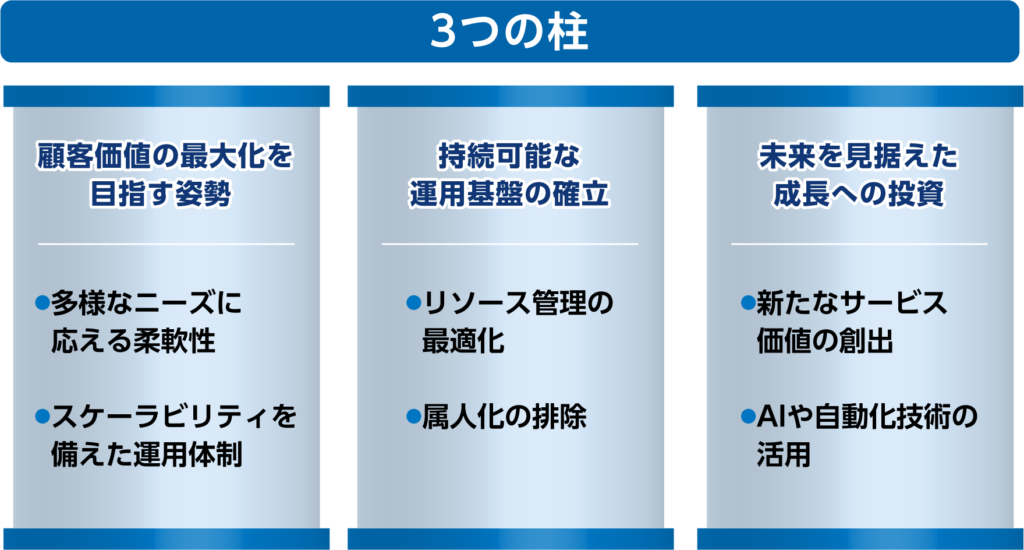

CTCは、単なるコスト削減や効率化にとどまらず、以下の3つの柱を軸に「次世代のIT運用」の実現を目指しています。

これらの取り組みは、単なる戦略ではなく、社員一人ひとりが自覚し、企業文化として浸透させることで実現を目指しています。CTC が掲げる「あるべき姿」とは、一過性の成果ではなく、持続可能で地道な努力を積み重ねることで到達できるものだと確信しています。そして、「持続可能な成長と顧客価値の最大化」を軸に、IT運用をリードする存在であり続けることを目指します。

さいごに

この度は全3回のシリーズ記事をご覧いただき、誠にありがとうございました。

本シリーズでは、次世代のIT運用に向けた課題、解決策、そして成功事例を共有させていただきました。少しでも皆様の業務改善や目標達成のヒントになれば幸いです。

今後も実践的で価値のある情報をお届けしてまいります。ご質問やご相談、次世代の運用についてのご要望がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。